1.

目を閉じる。

もつれたネックレスの鎖を、少しずつときほぐしていく。

錆び付いた記憶。

何が事実で、何が事実でなかったか。

何を見て、何を思い起こし、何を想像したか。

夢とは予感か、感情の記憶の蓄積か。

岩山を滑り落ちそうになりながら、誰かに借りたロードバイクで疾走する。

赤ん坊の手を引く中年男、

あの時わたしが履いていたのは、ビーチサンダルだったか、運動靴だったか。

何を言ったか、言わなかったか、何を言われたと思ったか。

「本当のホームを見つけた」と継妹が書いたポストカード、

それの飾られた手洗い場の電球は明滅していたか、いなかったか。

埃のかぶった記憶の箱が一つ、ある日ぴょんと戸棚の奥から飛び出てくる。

今に在りながら、体は自由気ままに、未来と過去を行き来する。

頬を大きな両手で覆う。久しぶりに、ピンと張った自分の肌を感じる。

2.

私は今、かつて弟のものだったズボンを履きながら、これを書いている。

いつかも覚えていないのだが、私が弟にプレゼントでこれを買ったらしい。

しかし、弟は2、3度それを履いただけで気に入らず、いつしか母のものとなり、私が実家に帰った折母に「服のオサガリくんない?」とみみっちくねだると、このズボンを与えられたというわけだ。

よくうちの弟君は、プレゼントされた服を気に入らずそのままにして、特定の服だけ着ていることがある。それで私と母は、彼に服をプレゼントするのは難しいと気落ちして、慎重に一緒に服を選んだり、服以外のプレゼントを考えたりするようになった。

でも今、彼のものだったズボンを履いて思うのは、確かにこのズボン、ゴワゴワして着心地悪いな、私も今すぐ脱ぎ捨てたいな、ということ。

それからウエスト部分にヒモがあるタイプのズボンも気に食わないらしいのだが、確かに、めっちゃトイレ行きたいときとか、家でダラダラしてるときに、あのヒモいちいち結んだりほどいたりは、かなりウザイよねと私も思う。

話は飛ぶのだが、ある日弟くんと実家で、アレクサのかけてくれる音楽に耳を傾けていると、「Blackbird」が流れてきた。弟くんは、「Blackbird singing in the dead of night」の「ナーイ」に「Ah~~」と丸く柔らかい声を重ねる。楽曲の中で一番のびやかで気持ちいい、伸ばす音の部分だ。で、次に流れてきたのがマドンナ。すると弟くんは打って変わって、マドンナのちょっとセクシーでワイルドなアップビートに合わせて、悪魔的な表情をつくり(般若が笑ってるみたいなかんじ)手をぎゅんと背中側に伸ばしてポーズを取り、頭を私の顔すれすれまで近づけてきた。それから、ヴォーギングのように小節ごとにポーズを変え、しばらく続けたあと自分で可笑しくなったのか、笑いながらやめた。

なんというか、彼の感受性の明確さや表現力の豊かさに、立て続けにハッとさせられたのである。

感受性というのは、幼い頃のほうが豊かなイメージがある。

それに、私は彼の日常の「困りごと」が増えるにつれ、彼が葛藤を抱えていることに、思いを馳せたり、頭を抱えることが多くなっていた。

だがなんだかどうも、彼の感受はここ最近ぐんぐん伸びている感じがするし、

困りごとの噴出が素直なのと同様に、表現(感受のアウトプット)も素直になってきているような気がする。

そしてまた、私と弟君が共に過ごすときに生まれる、ある特定のバイブレーションというか、共鳴も、その密度が濃く(?)なってきている気がする。

数か月前、私は弟君と祖母を訪ねて一週間ほどアメリカに行ったのだが、直前にちょっとした事件が私の身にふりかかり、私は平常心を保つのが非常に難しかった。

だがその一週間、弟は私に向かって幾度となく、カメラのレンズを向けてきた。

景色でもとっててくれよ、と思いながら、私は彼のレンズに微笑み返す。どうしても微笑めないときもある。でもそんなときも彼は、シャッターを切った。

出来上がった写真には、虚ろにソファに腰かけた私が写り、まるでウォン・カーウァイの映画の一場面のようだった(!)

3.

盆暮れ通信となりつつあるこばなしへの自責の念を抱えながら、

この話を是非させてもらいたい。お盆ですね。皆さんはどう過ごしますか。

我が家では、ナスやキュウリに割り箸を刺したり、くるくる回る灯篭を灯したり、家族で集まって食事をする以外さして儀式めいたことはしてこなかった。

だが本年。

「お盆には祖母(の実体)がうちに帰ってくる」と頑なに信じてやまないうちの弟が、

「死者と会話するための儀式」を発明した。

彼の論理では、死者はお盆の間、実体となって家に戻るのだが、一方で生者は「魂の姿」を纏うことを通して、死の世界を経験した死者と顔を合わせ、会話ができるのだという。

で、どういうことをするかというと。

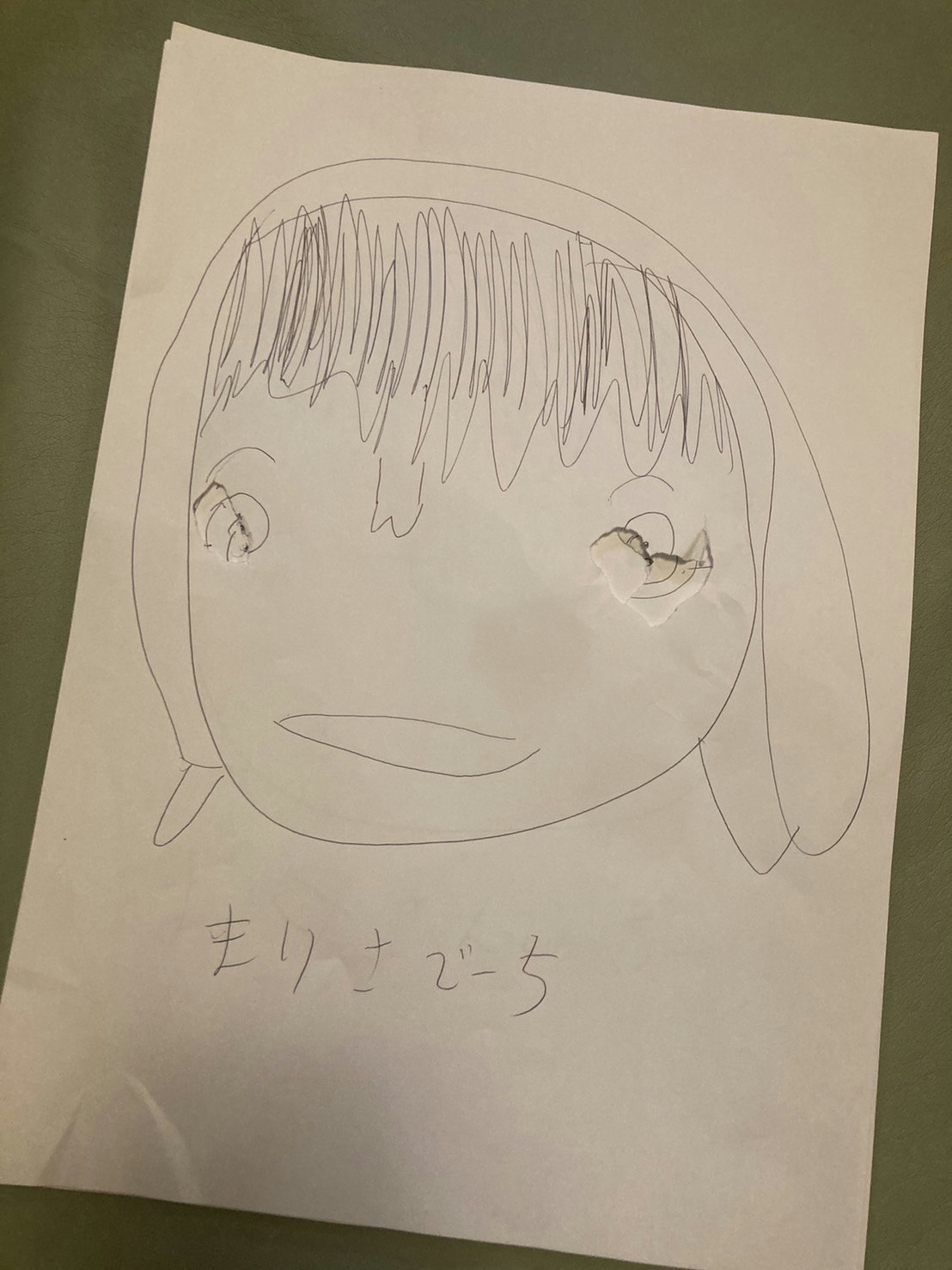

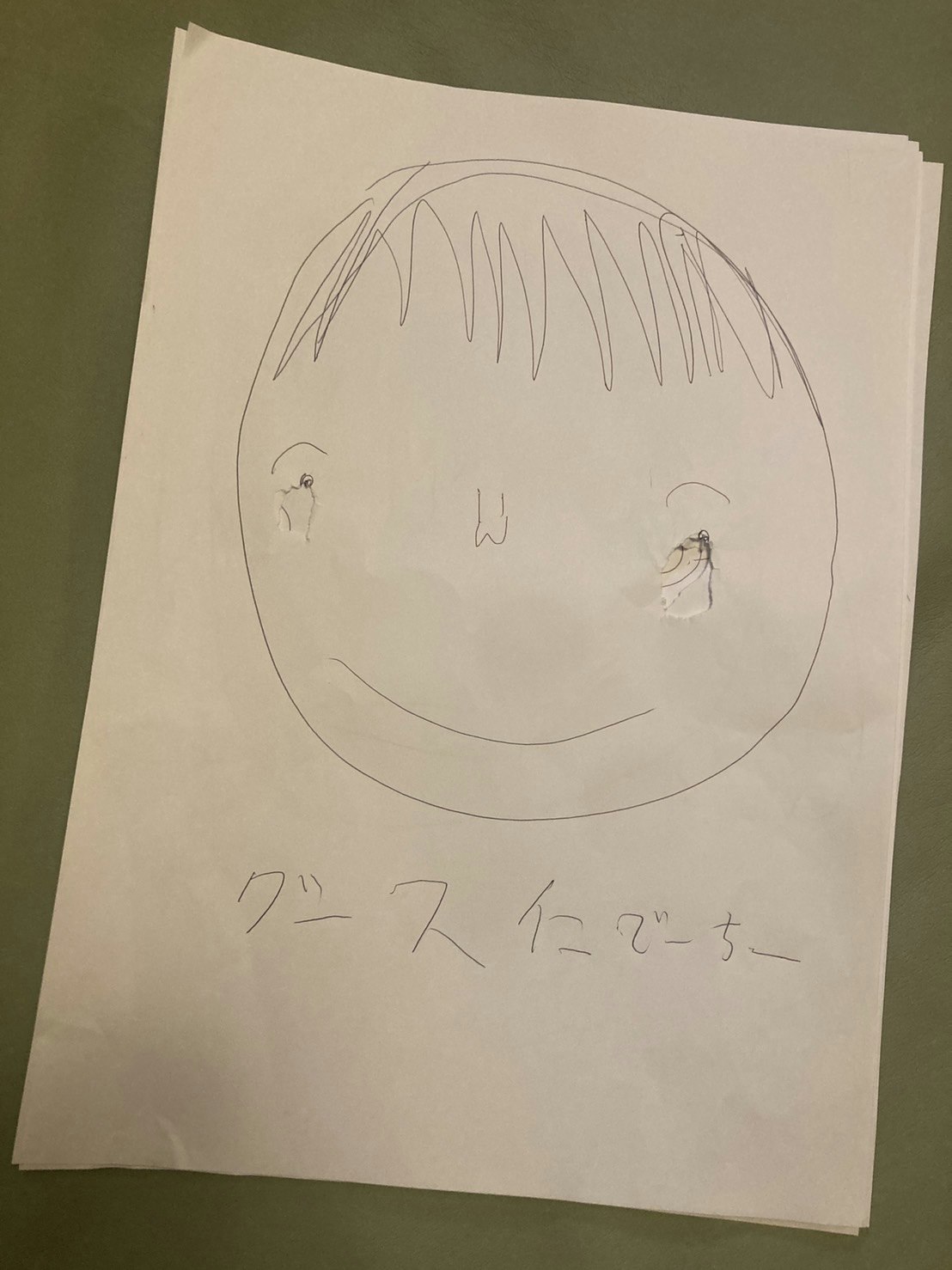

各人、真っ白い紙で作られた、自分の顔を模したお面をつけるのである。

それがこれ↓

これをつけることで生者としての肉体を一度捨て、常日頃見えない「魂」の姿として存在している死者たちに限りなく近い――二次元的で、記号化された身体――状態になれるということなのだと思う。

いやしかし、彼は一体どこからこの発想を生んだのだろうか?

どこか、メキシコの「死者の日」の骸骨メイクを想起させるところもある。

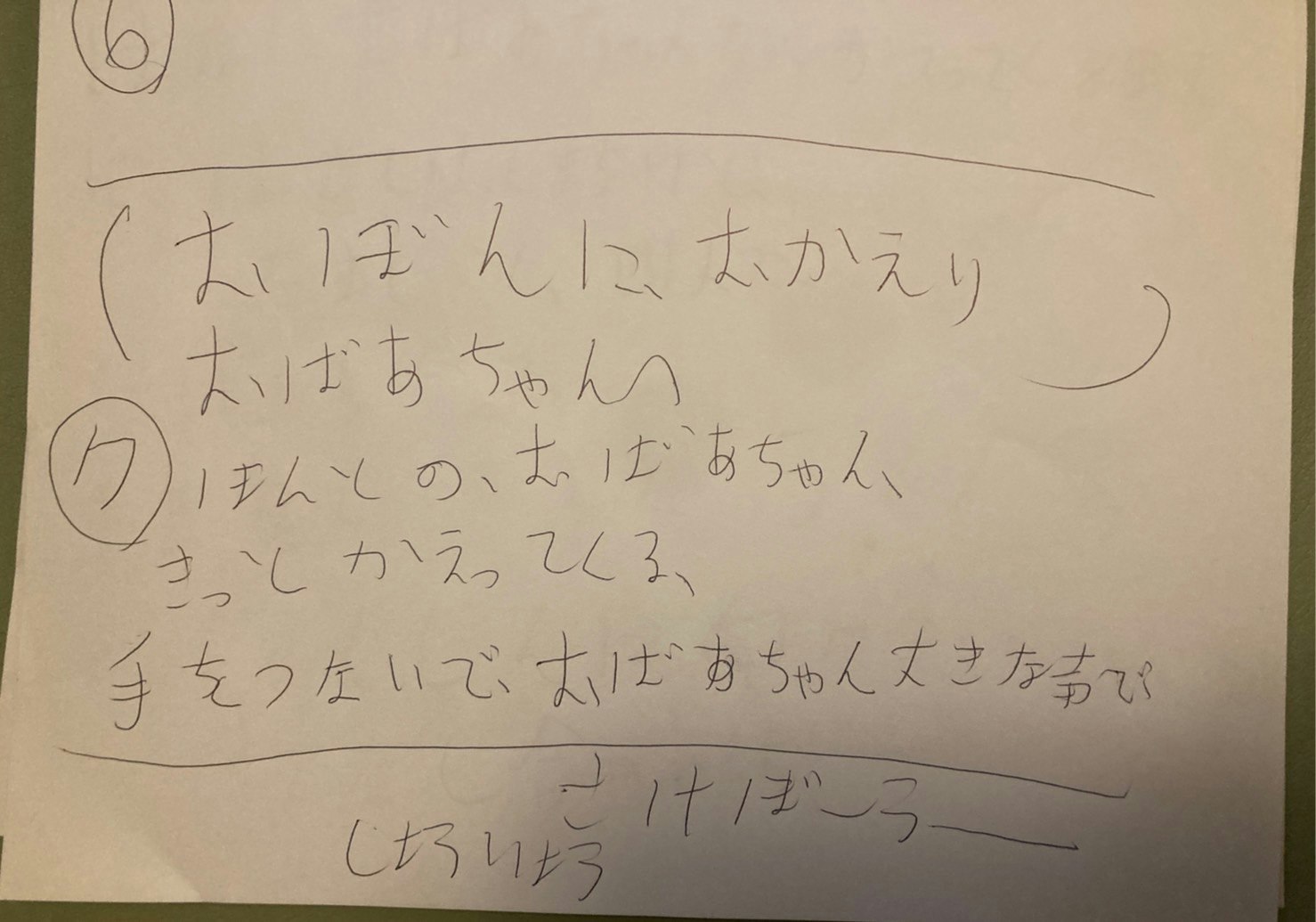

弟くんは「お盆の段取り」のためのプログラムも制作したのだが、そこで一番重要視されていたのは「おばあちゃんと話して話して話すこと!」であった。

彼がプログラムの一番最後に記したのは、こんな言葉。

↓

「おぼんにおかえり

おばあちゃんへ

ほんとのおばあちゃん

きっとかえってくる、

手をつないで、おばあちゃん大きな声で

さーけーぼーうー

しゅうりょう」

はぁ。良い弟を、私は持ったものだ。

4.

※性被害に関わる内容を扱っている記事です。フラッシュバックなどの症状のある方はご留意ください。

長いこと私は、性という枠組みに緊張を抱いてきたように思う。

ある時にはその根は、家族関係だったかもしれないし、

ある時にはその根は、知らない人に襲われる体験だったかもしれないし、

ある時にはその根は、「女の子なんだから」とどこかの先生に言われた経験だったかもしれないし、

ある時にはその根は、街中で次々目に飛び込んでくる水着の女性の写真だったかもしれないし、

ある時にはその根は、同級生との不和だったかもしれないし、

またある時にはその根は、ちょっとした“不運”な出来事だったかもしれない。

ずうっと忘れていたのだが、私は確か13、4歳の頃、とある中年男性(おそらく50代)と頻繁にメールのやり取りをしていた時期があった。

演劇関係で知り合い、いわば「先輩」であった彼は、父親の女性問題が次々に噴出し混乱の渦中にあった当時の私に対し、幾度となく「お父さんの代わりだと思ってくれていいよ」と言ってくれていた。そして私はその言葉を心の支えにし、(今になってはどんなメールを送っていたのかもほとんど覚えていないのだが)とにかく優しくしてくれる父性的な人物として、その人に友情を抱いていた。

しかし残念ながら、その人が抱いていたのは、私と同じ、「友情」なぞではなかったということは、その数か月後にもちろん明らかになった。

私がはっきりと覚えているのは、「ナントカの映像を見るからうちにおいでよ」と誘われたこと、その人が座っている位置がやたら近かったこと、頬にキスをしてきたかと思ったらそのうち唇にキスをされ、胸に手をやられたこと、拒んだら、「君が好きだから、そうしたいと思った。僕は大人だから、やらしいこともする」と言われたこと。そして、胸焼けがするほど甘ったるい香水の匂いがしたこと。

必死に「あなたに対して恋愛感情を抱いてはいない」と伝え、事なきを得た(のか?)のだが、駅まで送られている道すがら、「男」をしまいこんだその人に対し、私が再び無邪気に「父の代わり」として友人のつもりで接していると

「こうしていると、普通に接せられて、幸せなのにね」

と悲しげに微笑まれた。

あの日から数日間、私は何度も何度も「自分が間違ったことをした」と考えた。

大人になった今なら、人んチにやすやすとあがるなんて無防備過ぎると分かる、

でもあの頃、そんなこと知るわけもなかったし、性教育だって大して受けてもいないし、恋愛のイロハなんざ学校じゃ教わらないし、そもそも「お父さん代わり」と言われ気を許した人がそんなことをするなんて、思うわけもないし、何より私、未成年だったし。

でも、まぁ、なんというか、私にとってそれは

「自分が無防備からあんなヒドイ目に遭った(=自分が悪い)」と思いこんでしまう事件であると同時に、

「私が拒んだせいで、大切な友人を深く傷つけた(=男性からの要求を拒むと、相手を傷つける)」と思い込む側面も併せ持つ体験であった。

確か当時は、笑い話のように学校の友人などにその体験を話して、哀しみや怒りを発散しようとしていたことを覚えているのだが、一方で自責の念は体内に溜まったまま、あの時から私は「年上の男性」を怒らせたり、傷つけたりすることに、極度の恐怖感を抱くようになり(もちろんそれはいつも無意識のうちに起こることなのだが)、それを挽回しようと努めたり、人間関係におけるボタンの掛け違いをかなり多く体験したりするようになった気がする。

陽当たりの悪いところに置かれた植物が、光を求めて不格好に枝を伸ばしていくみたいだった。

幸い、私は大切な家族もいたし、そんな傷も打ち消してくれる素晴らしい演劇関係の人々と出会うことができ、この仕事を続けられている。というか、演劇なしの自分の人生なんて考えられないし。こういう思いになれるのは、めちゃめちゃ稀有で、有難いことなのもよく分かっている。

それでも体内にわだかまったその記憶は、意外にも今日の自分に影響を与えていることにふと気づいた。でもね、それを思いだしたときに、ようやく、自分を愛せるような気持ちになったの。この場合、思い出すとは自分を許す行為でもあり、もうそんな思考の枠にとらわれなくていいんだよと、背中を押してくれるものでもあった。

新しい自由の世界を目前にした少女は、おずおずと一歩目を踏み出す。まだこの世界は少女にとって新しく、見慣れず、恐ろしささえ感じる。赤ん坊が初めて立ち上がったときのように、重力とどう付き合えばいいかさえ分からない。

でも解放された世界で、「あんたのこと大好きだよ」と自分に向かって言ってやるのは、わりあい気持ちのいいことだった。